Enquanto disciplina, a arqueologia é um produto da modernidade ocidental e de relações de colonialidade contemporâneas. Neste texto discuto brevemente a arqueologia no contexto da descolonização do saber e da sociedade. De seguida, exponho quatro problemas centrais com que devemos lidar, seguidos de propostas de discussão ou exemplos de experiências descolonizadoras. O projeto descolonial está longe de ser uma mera abstração. Pelo contrário, é uma oportunidade para imaginarmos um mundo com justiça social.

Desde pelo menos a década de 1980 que a virada pós-colonial tem influenciado a arqueologia e as suas disciplinas irmãs, nomeadamente a antropologia e a história. No caso concreto da arqueologia, essa virada relaciona-se com a crítica da disciplina enquanto produto e instrumento da modernidade europeia, e do seu envolvimento nos projetos imperial e do estado-nação. Essa crítica é hoje necessária perante os legados coloniais que teimam em persistir nas nossas sociedades.

Enquanto prática disciplinar, a arqueologia apareceu no século XIX como um projeto das elites burguesas destinado a estabelecer uma narrativa explicativa do estado-nação. Com a emergência dos regimes liberais, a legitimidade do poder deixou de residir em deus e na relação entre deus e o soberano para passar a estabelecer-se a partir do povo, organizado num estado-nação. Coube às novas elites definir essa comunidade e quais eram os limites espaciais e temporais do estado-nação. Como podemos imaginar, a comunidade do estado-nação foi compartimentada e hierarquizada de modo a consolidar a posição social de uma determinada burguesia urbana que tentava controlar tanto o poder económico como o poder político (Cf. Anderson, 1983; Hobsbawm & Ranger, 1983).

A arqueologia, enquanto campo do saber focado no estudo das origens da humanidade, foi instrumental na definição da profundidade temporal do estado-nação. Por outro lado, a disciplina também serviu para desenhar fronteiras físicas e sociais entre as elites urbanas ilustradas e o resto da comunidade nacional, cujo dever era trabalhar e servir. De acordo com a visão linear da história que promoviam, as elites eram a vanguarda do progresso e a chave para a transformação do estado-nação numa comunidade moderna. A larga maioria da população partilhava muito pouco com as elites: comportava-se e falava de maneira diferente, produzia conhecimento de forma distinta, e tinha prioridades económicas e políticas diversas. Esta maioria foi definida como tradicional, isto é, foi-lhe atribuída uma maior ligação ao passado e à terra. Dependendo do contexto, o caráter tradicional das comunidades equivaleu à ideia de primitivismo ou atraso. Disciplinas como a etnologia e a arqueologia serviram para classificar e documentar as tradições que davam corpo ao estado-nação. A maioria das pessoas passou a ser um sujeito de estudo, produtoras de informação para ser analisada e tornada inteligível nos termos das elites, isto é, através da ciência (Cf. Leal, 2000; Thomas, 2004). Na fase final deste processo extrativo, o conhecimento retornaria às comunidades de origem, mas com forma e conteúdo definidos à maneira das elites.

As comunidades ditas tradicionais possuíam os seus próprios modelos de produção de conhecimento, que podiam ou não cruzar-se com a ciência. Porém, estes modelos foram sendo gradualmente marginalizados a favor de um modelo comum e estandardizado, disseminado pelo ensino oficial (Cf. Anderson, 1983). Os modos locais de fazer e transmitir a história passaram a ser entendidos como superstições ou tradições, de onde poderia ocasionalmente extrair-se alguma verdade científica pelo filtro do estudioso autorizado. Deste processo de subalternização emerge um paradoxo: as comunidades rurais estão presas ao passado e ligadas à terra, mas não lhes é reconhecido o conhecimento da sua própria história. Ao arqueólogo cabiam então as tarefas de contar essa história, de proteger os vestígios materiais dos seus guardiões tradicionais e de envolver as comunidades numa nova relação com o passado. É assim que se estabelecem os museus arqueológicos de caráter nacional e regional a partir do final do século XIX, ou que se escolhem e restauram os monumentos que importam (Cf. Gomes, 2011, pp. 495-496).

Desta forma, podemos assumir que a arqueologia é intrinsecamente colonial no sentido em que depende de práticas de extração e acumulação, assim como da validação de uma determinada narrativa hegemónica sobre o passado. Para Aníbal Quijano (2007), estas práticas marcaram as divisões sociais centrais do mundo moderno, particularmente as que têm uma fundamentação racial, étnica e nacional. As relações de poder que subjazem ao projeto colonial ocidental não se circunscreveram aos territórios de colonização e conquista das Américas ou de África. Pelo contrário, elas espelham e articulam-se com a emergência do próprio estado-nação e continuam a alimentar o modo como produzimos conhecimento e o tornamos inteligível (Cf. Scott, 2008). É por isso que devemos fazer uma distinção entre colonialismo e colonialidade. Enquanto o colonialismo clássico terminou com o fim dos impérios e as independências formais das antigas colónias, as relações de desigualdade geradas no seio do colonialismo continuam presentes (Grosfoguel, 2007; Quijano, 2007). A descolonização que faz falta à arqueologia portuguesa é uma resposta à colonialidade presente na forma como se pensa, pratica e comunica arqueologia.

Os efeitos mais perniciosos da colonialidade da arqueologia correspondem ao que Boaventura de Sousa Santos (2014) chamou de epistemicídio. Através da universalização de modelos de produção de conhecimento característicos da modernidade ocidental, o mundo foi perdendo diversidade na experiência humana e sujeito a relações de desigualdade. Essas relações estruturam as grandes divisões de poder e recursos que testemunhamos hoje entre o norte e o sul globais. De qualquer modo, é preciso termos em conta que as desigualdades globais que condicionam a existência da humanidade têm configurações muito específicas e locais. Os arqueólogos, por exemplo, operam em algumas dessas configurações no exercício diário da profissão, nas relações interpessoais e com as comunidades com quem trabalham.

A relação de desigualdade entre os arqueólogos e as comunidades raramente foi questionada, e permanece ainda hoje como o modelo predominante na forma como os arqueólogos interagem com o público em Portugal. Os modos locais de produção e transmissão da história quase desapareceram, e os arqueólogos são os únicos agentes autorizados na produção de conhecimento sobre o passado através dos vestígios materiais. A desintegração dos saberes locais e as barreiras sociais resultaram na desconexão que muita gente sente em relação ao conhecimento arqueológico.

Livro onde se encontra publicado o ensaio do autorO movimento descolonial tem ido mais além das críticas pós-coloniais, embora nelas se fundamente. Os seus proponentes defendem que no contexto atual de aceleração do neoliberalismo, não basta analisar e expor a colonialidade do projeto da modernidade universalista e dos seus modos de produção de conhecimento. Pelo contrário, a arqueologia modernista corresponde a um modelo de estar e conhecer o mundo que é destrutivo e que deve desmontado (Cf. Grofoguel, 2007; Quijano, 2007; Santos, 2014). Nesse sentido, a descolonização da arqueologia implica tanto a identificação das relações de poder que a tornam colonial, como o abandono das práticas de extração e acumulação que continuam a servir para sancionar desigualdades sociais. Finalmente, a descolonização requere a transformação radical da disciplina.

Livro onde se encontra publicado o ensaio do autorO movimento descolonial tem ido mais além das críticas pós-coloniais, embora nelas se fundamente. Os seus proponentes defendem que no contexto atual de aceleração do neoliberalismo, não basta analisar e expor a colonialidade do projeto da modernidade universalista e dos seus modos de produção de conhecimento. Pelo contrário, a arqueologia modernista corresponde a um modelo de estar e conhecer o mundo que é destrutivo e que deve desmontado (Cf. Grofoguel, 2007; Quijano, 2007; Santos, 2014). Nesse sentido, a descolonização da arqueologia implica tanto a identificação das relações de poder que a tornam colonial, como o abandono das práticas de extração e acumulação que continuam a servir para sancionar desigualdades sociais. Finalmente, a descolonização requere a transformação radical da disciplina.

Ramón Grofoguel propôs que a virada descolonial deve consistir em três elementos centrais. Primeiro, na construção de um modo de produção de conhecimento fundamentado num cânone mais vasto que o ocidental. Segundo, num diálogo crítico entre vários projetos epistemológicos, éticos e políticos na direção de um mundo “pluriversal”. Finalmente, na consideração de perspetivas do sul global que se pensem desde e com corpos e espaços subalternizados (Grofoguel, 2007, p. 212). Nada disto é fácil. O projeto descolonial, através do qual confrontamos séculos de dominação, exploração e injustiça social, requere muita determinação e dedicação pessoais. Estas qualidades são próprias de muitos entre nós que nos comprometemos politicamente na vida, independentemente da forma como encaramos as relações entre política e arqueologia. Porém, somos confrontados quotidianamente com desigualdades sociais, que se revelam tanto no interior da disciplina como através da prática arqueológica. A revelação das injustiças sociais não nos pode deixar indiferentes e por isso o projeto descolonial é um programa através do qual podemos articular a nossa ação enquanto arqueólogos e enquanto cidadãos (Cf. Coelho, 2020).

Assim, a questão que intitula este texto poderia ser formulada de outra maneira: de que forma podemos imaginar a arqueologia num mundo mais justo?

A dificuldade em imaginarmos uma disciplina diferente, descolonizada, tem suscitado muitas questões sobre o significado do conceito de descolonização e os seus efeitos práticos. Este capítulo é o resultado de muitas conversas que fui tendo em torno deste tema com alunos, colegas e membros das comunidades com quem trabalho. Por isso, o texto está organizado em torno de quatro questões e problemas centrais no debate sobre a descolonização da arqueologia. Em cada uma dessas questões procurei expor o problema no contexto português, suas possíveis soluções, e algumas das experiências de caráter descolonizador já feitas em Portugal e no estado espanhol.

As relações entre arqueólogos e as comunidades ligadas aos sítios e coleções em que trabalham é desigual e extractivista. Como trabalhar com e para as pessoas?

Numa sociedade justa e democrática, descolonizada, as comunidades devem poder definir as suas próprias narrativas e ter controlo sobre os traços materiais que as sustentam. Enquanto arqueólogos empenhados na descolonização da disciplina, devemos deixar de considerar as comunidades como sujeitos a partir dos quais se extrai informação para produzirmos conhecimento científico. Pelo contrário, devemos reconhecer o papel que historicamente desempenhámos na criação de desigualdades, e promover um modo de produção de conhecimento que esteja ao serviço das comunidades. Ou seja, devemos deixar de trabalhar sobre as comunidades, e passar a trabalhar com e para as comunidades (Cf. Atalay, 2010; Atalay, Clauss, McGuire & Welch, 2014). Trata-se de uma viragem radical que requere que nos impliquemos primeiramente num processo de reconhecimento e escuta, e só depois na definição de questões e metodologias científicas.

A legislação que regula os trabalhos arqueológicos em Portugal passou a requerer, desde 2014, a realização de iniciativas de educação patrimonial. No regulamento lê-se que “estas, para além de decorrerem de uma responsabilidade do arqueólogo, devem constituir uma oportunidade de aproximação da disciplina científica aos cidadãos”1. Este regulamento corresponde ao aprofundamento da sensibilidade patrimonialista liberal na qual as comunidades são sujeitos passivos, recetores da “educação” que lhes é fornecida por arqueólogos cientes da sua “responsabilidade”. É inquestionável que este regulamento encorajou a divulgação das atividades arqueológicas junto do cidadão comum, e estimulou o aparecimento de alguns projetos com uma forte componente de arqueologia pública. Porém, o regulamento aprofunda uma atitude que persiste desde o século XIX entre os arqueólogos, que se auto-validam como os únicos agentes na produção de conhecimento sobre o passado independentemente de o transmitirem ou não às comunidades (Cf. Valera, 2008).

Em Portugal ensaiaram-se modelos alternativos de produção de conhecimento arqueológico centrados na emancipação da sociedade, e na sua transformação radical. No contexto revolucionário de 1974-1975 e nos anos que se seguiram, alguns grupos de arqueólogos procuraram mobilizar a disciplina para transformar a comunidade. Essas tentativas essencialmente baseavam-se na ideia de que a exposição e divulgação de uma narrativa materialista histórica sobre o passado poderia encorajar as pessoas a intervir na sociedade do presente. Por outro lado, pensou-se também que a passagem de uma arqueologia elitista para uma arqueologia ao serviço do povo poderia ser um veículo de desenvolvimento económico e, desde modo, um instrumento de emancipação (Coelho, no prelo).

Em anos mais recentes têm sido feitos projetos com uma forte componente de arqueologia pública. De um modo geral, esses projetos correspondem à sociabilização do conhecimento produzido por arqueólogos junto de comunidades mais ou menos alargadas. Em alguns casos, os arqueólogos assumem que os seus projetos podem ser veículos para valorizar o envolvimento das comunidades nos sítios arqueológicos. Esta nova atitude marca uma viragem na atitude patrimonialista liberal na medida em que prevê uma função afetiva na produção de conhecimento arqueológico, e não apenas económica ou social. Esta componente afetiva pode viabilizar o auto-empoderamento das comunidades através da sua própria consciencialização enquanto agentes da produção de património (Cf. Porfírio, 2015; Diniz, Neves, Martins, Carvalho & Arnaud, 2018; Torres, 2009).

Porém, a arqueologia continua a fazer-se fundamentalmente sobre pessoas. Uma arqueologia descolonial deve ser feita com e para as pessoas, estimulando relações em que as comunidades deixem de ser sujeitos de investigação e passem a ser agentes (Cf. Atalay, 2010). Uma arqueologia descolonial pode ser um instrumento que sirva para dar visibilidade a relações históricas de desigualdade que se perpetuam no presente, nomeadamente a relação entre as cidades e o mundo rural, ou ainda entre as elites e as comunidades rurais que foram sendo desempossadas das suas terras, modos de subsistência e de produção de conhecimento. Esta transformação não é fácil porque confronta toda a tradição modernista e liberal em que os arqueólogos são os únicos agentes autorizados na produção de conhecimento. Porém, podemos beneficiar de experiências anteriores em que arqueólogos procuraram de algum modo confrontar relações injustas.

Os projetos de investigação arqueológica iniciam-se com a identificação de um problema científico e a necessidade de o resolver. A primeira coisa que devemos fazer é perguntar: de que modo o problema e o projeto poderão afetar as comunidades junto das quais iremos trabalhar? De que modo poderão as comunidades beneficiar deste projeto? O que é que as pessoas querem?

É possível que nunca apareçam respostas diretas para estas questões. As próprias comunidades estranharão tais questões, dado que raramente os arqueólogos lhes terão perguntado alguma coisa nestes termos. Porém, são questões que devemos fazer a nós próprios. Desde logo, as questões implicam-nos num processo de escuta que reconhece a existência de uma comunidade que dá sentido ao sítio ou coleção arqueológica. Esse reconhecimento precede o desenho das questões e metodologias científicas. É possível que no diálogo estabelecido com as partes interessadas se redefinam questões e métodos, tendo em vista a resposta às perguntas centrais que devem nortear um projeto descolonial.

O projeto arqueológico Castro de San Lourenzo na paróquia de Cereixa, província galega de Lugo, exemplifica vários dos aspetos que caraterizam um projeto descolonial: a crítica ao modelo extractivista na produção de conhecimento, o desenho dos objetivos do projeto a partir das expetativas existentes na comunidade, e a sociabilização do projeto nos termos da própria comunidade (Ayán Vila, no prelo).

O projeto teve início em 2016 e desde então tem implicado a escavação de um castro de origens romanas e a sua ermida medieval de São Lourenço, assim como a casa de Repil, uma construção camponesa do início do século XX que serviu de abrigo a guerrilheiros anti-franquistas depois da guerra civil espanhola (1936-1939). O projeto é dirigido pelo arqueólogo Xurxo Ayán Vila, filho da terra, com o apoio do município, da administração provincial e sobretudo da Fundação Abanca. O apoio da fundação é mediado por outra pessoa de origens locais, antigo imigrante. Desde o início, os objetivos consistiram na valorização do património da paróquia de Cereixa como instrumento para a desaceleração do abandono do mundo rural que se verifica desde os anos de 1960. As origens do projeto são afetivas, na medida em que resultam da inquietação dos filhos da terra que observam o seu definhamento social e económico e decidem atuar com os instrumentos disponíveis. A arqueologia é um deles.

O projeto fundamenta-se num processo informal de consulta permanente com a comunidade, através do qual se identificaram os sítios mais importantes da paróquia: o castro e a casa de Repil. O interesse comunitário pelo projeto permitiu a viabilização e continuidade dos trabalhos arqueológicos. Por sua vez, a arqueologia ancorou um programa mais vasto de revalorização da memória local que inclui a recriação de uma procissão em honra de São Lourenço que havia desaparecido no princípio do século XX e a comemoração da resistência antifascista no pós-guerra. Assim, a escavação da ermida e da casa guerrilheira serviram de catalisadores para reinventar narrativas que até então enquadravam aquela porção do mundo rural galego. Ao contrário de um mundo destinado a desaparecer, obsoleto e conservador, a comunidade de Cereixa reclamou o controlo da narrativa que se faz sobre si própria. Enquanto o castro e a romaria anual garantem a profundidade temporal da própria paróquia, a casa de Repil funciona como ponto de orientação no universo de expetativas políticas que a comunidade projeta no futuro2.

O projeto fundamenta-se num processo informal de consulta permanente com a comunidade, através do qual se identificaram os sítios mais importantes da paróquia: o castro e a casa de Repil. O interesse comunitário pelo projeto permitiu a viabilização e continuidade dos trabalhos arqueológicos. Por sua vez, a arqueologia ancorou um programa mais vasto de revalorização da memória local que inclui a recriação de uma procissão em honra de São Lourenço que havia desaparecido no princípio do século XX e a comemoração da resistência antifascista no pós-guerra. Assim, a escavação da ermida e da casa guerrilheira serviram de catalisadores para reinventar narrativas que até então enquadravam aquela porção do mundo rural galego. Ao contrário de um mundo destinado a desaparecer, obsoleto e conservador, a comunidade de Cereixa reclamou o controlo da narrativa que se faz sobre si própria. Enquanto o castro e a romaria anual garantem a profundidade temporal da própria paróquia, a casa de Repil funciona como ponto de orientação no universo de expetativas políticas que a comunidade projeta no futuro2.

Os museus arqueológicos contêm coleções que foram obtidas através de relações de desigualdade estabelecidas tanto em Portugal como nas antigas colónias. Como lidar com essas coleções?

Os museus foram instituições centrais na definição e disseminação de narrativas hegemónicas sobre o estado-nação (Peralta, 2017). Os arqueólogos empenharam-se em estabelecer os contornos físicos dessas instituições, casas em que os objetos deveriam ser cuidadosamente organizados e exibidos de forma a conformar uma narrativa sobre as origens e emergência da comunidade nacional (Cf. Gomes, 2011, pp. 504-506). Invariavelmente, essa narrativa fixou-se numa sucessão linear e progressiva de “culturas” identificáveis pelos seus traços materiais e que gradualmente se foram aproximando do estado-nação atual, tanto em forma como em conteúdo. Embora as visitas dos museus sejam normalmente feitas a partir das salas que se referem aos contextos mais antigos, o objetivo do museu arqueológico típico é o de convencer o visitante que chega à sala final de que todas as outras salas eram representações coerentes de um passado inevitável.

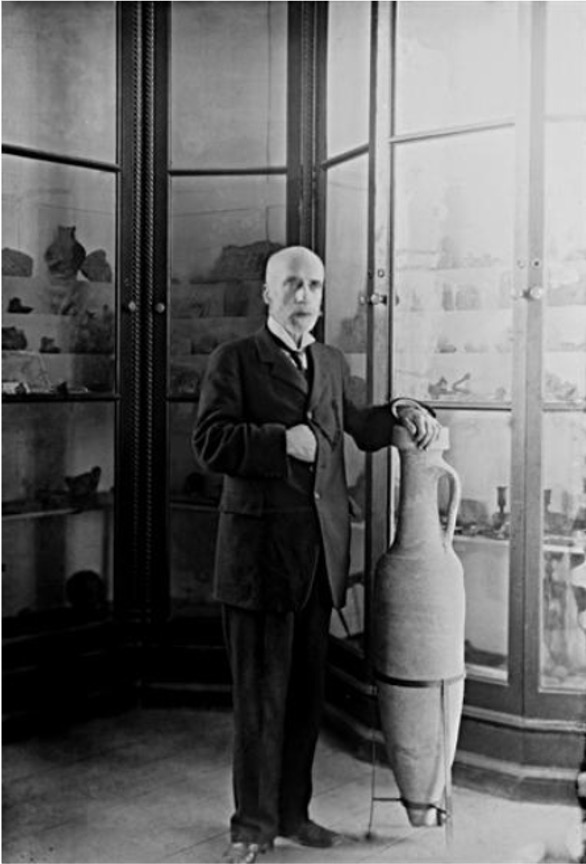

Homens como José Leite de Vasconcelos apressaram-se a resgatar os traços do passado do seio de comunidades que, de um modo ou de outro, até aí lhes haviam dado sentido. Foi assim que se estabeleceu a prática oficialmente sancionada de recolher material arqueológico no que é hoje o Museu Nacional de Arqueologia, por exemplo, em nome da sua proteção e disponibilização à comunidade científica. Claro que isso significou que as comunidades que tinham até aí acolhido o material deixaram de lhe ter acesso direto, mas no estado-nação moderno elas são simplesmente recetoras e não produtoras de conhecimento. Para o fundador do MNA, os grupos não-letrados pertenciam todos ao mesmo contínuo “selvagem” que aguardava as luzes da civilização, independentemente da parte do mundo em que se encontravam (Cf. Diniz, 2008). A relação de desigualdade entre os arqueólogos e as comunidades na produção de conhecimento sobre o passado emergiu no século XIX, mas continua a ser largamente inquestionada.

Quando olhamos para os primórdios da arqueologia, é fácil pensarmos que homens como Vasconcelos foram pioneiros e cruzados do saber. Nessa perspetiva, se não tivessem sido eles, o nosso património ter-se-ia perdido para sempre ou estaria abandonado, exposto a riscos de destruição. Na verdade, as comunidades locais sempre deram sentido aos objetos e sítios arqueológicos, enquadrando-os nas suas próprias temporalidades.

Durante muito tempo, era comum que arqueólogos documentassem lendas e tradições associadas aos sítios onde trabalhavam. Essas ditas lendas eram os traços de uma determinada visão do mundo que configurava a interpretação de coisas que os arqueólogos passaram a analisar com um olhar moderno. Em muitos lugares há evidências dessas interpretações, que se materializavam por exemplo na curadoria de determinados artefactos antigos em lugares públicos ou na sua preservação intencional na esfera privada. À semelhança de práticas semelhantes por toda a Europa, a preservação de epígrafes romanas ou esculturas medievais em fachadas de edifícios modernos é uma evidência deste processo. Em sociedades largamente iletradas, a curadoria destes objetos funcionava como um método mnemónico para o recontar de histórias. Narrativas sobre santos, mouras encantadas, entre outras, documentam temporalidades alternativas que foram dissipadas ou ocultadas pela emergência da modernidade e com a ajuda dos próprios arqueólogos (Cf. Hamilakis, 2011).

Sabemos que nem sempre as comunidades locais concordaram com a remoção de coleções arqueológicas dos locais onde foram encontradas ou visibilizadas. Existem várias histórias que chegaram até nós e que exemplificam tensões entre arqueólogos e comunidades em torno do destino a dar às coleções (veja-se por exemplo Silva, 2004, pp. 44-45).

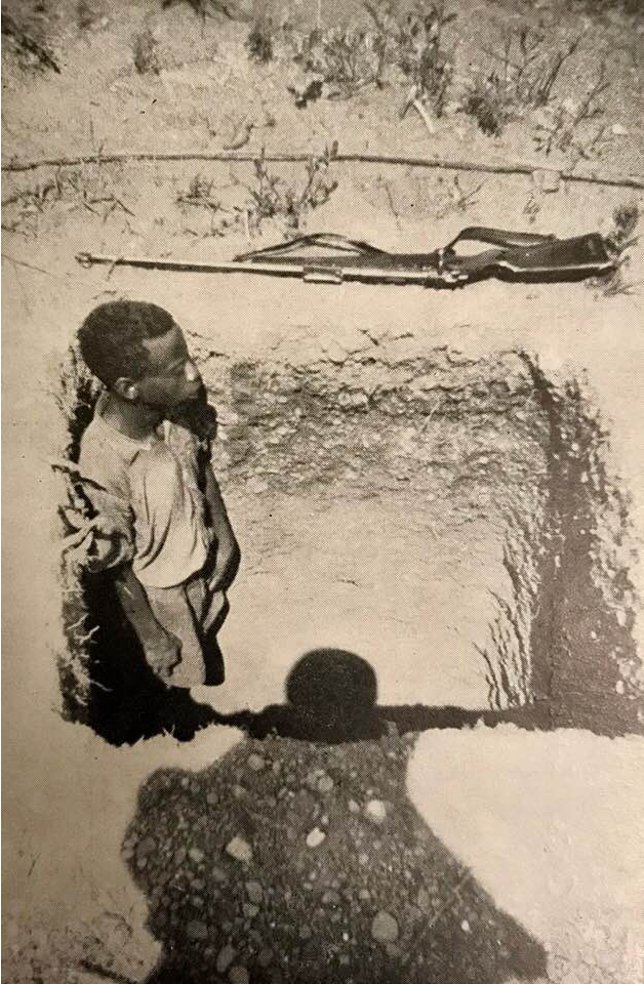

Em contextos coloniais, o modelo de arqueologia extractivista praticado na Europa implicou-se de forma muito mais evidente. Nas colónias, a desigualdade das relações entre arqueólogos e comunidades confundia-se com a própria desigualdade política e social imposta pela relação colonial: os arqueólogos eram sempre ou quase sempre de origem europeia, formados em Portugal e praticantes de um modo de produção de conhecimento especificamente eurocêntrico.

Desde o início dos impérios modernos que os europeus constituíram coleções de objetos provenientes dos espaços coloniais. Porém, a partir do século XIX instituíram-se práticas de coleção sistemática a coberto de missões científicas ou da ação intencional de agentes coloniais que recolhiam objetos e os enviavam para instituições científicas. Em alguns casos constituíram-se coleções no domínio privado que acabaram depois por ser doadas a instituições. Tal como noutras paragens, os arqueólogos implicados em projetos coloniais procuraram conferir profundidade histórica aos territórios em que trabalhavam e estabelecer-lhe limites físicos. O trabalho científico foi também uma forma de efetivar a posse desses territórios nas mãos de autoridades europeias (Cf. Conde, Martins & Senna-Martínez, 2015; Martins, 2015).

Conhecer era uma forma de dominar, e a arqueologia também aí jogou o seu papel. Pouco antes da revolução de 1974, com as lutas de libertação a progredirem em África, o reitor dos Estudos Gerais de Moçambique defendia ainda a “ocupação técnico-científica do Mundo Português” (Simão, 1966, p. 288). Todas estas atividades geraram traços materiais sob a forma de coleções e documentação, que continua presente em território português e nas instalações de museus e arquivos portugueses.

A questão que se coloca é: como podemos fazer para mitigar, e até reparar as relações de desigualdade que foram sendo geradas através da aquisição e gestão de coleções arqueológicas?

Em primeiro lugar devemos reconhecer que a aquisição e gestão de muitas coleções arqueológicas foram feitas em circunstâncias inaceitáveis numa sociedade democrática. Não podemos mudar o passado, mas podemos entender de que modo os eventos do passado continuam a reproduzir ou a potenciar relações de desigualdade no presente.

O segundo passo deve ser a inventariação das coleções arqueológicas obtidas em relações desiguais ou coercivas. Não é possível gerir coleções sem as conhecer. Nesse sentido, ao inventário deve seguir-se um programa de estudo de coleções que permita conhecer as circunstâncias da sua aquisição e os efeitos que a remoção da coleção teve nas comunidades de origem.

Uma vez concluídos os inventários e os estudos, as instituições detentoras das coleções devem poder formar uma ideia mais clara sobre as circunstâncias da aquisição, e formular uma estratégia de reparação das relações de desigualdade que a aquisição da coleção viabilizou. Com a divulgação pública desta informação, é possível que comunidades ou instituições nas regiões de origem das coleções decidam contatar os detentores das coleções para solicitar um processo de restituição das coleções. Esta atitude implica que aceitemos colocar-nos uma posição de vulnerabilidade, abdicando da razão que preside à posse de bens arqueológicos. Em muitos casos, é possível que não exista qualquer documentação oficial que comprove a origem das coleções. Ainda assim, devemos saber escutar e procurar encontrar uma solução que seja coerente com as ideias democráticas da nossa sociedade (Cf. Macamo, 2017). Independentemente de existirem pedidos de restituição, as instituições podem e devem sempre promover uma recontextualização das coleções à luz de uma atitude descolonial.

Muitos se perguntarão se existem nas instituições portuguesas objetos que foram obtidos em relações desiguais, em que se duvide do consenso sobre a transação. Também se levantam questões sobre quem poderá ter a iniciativa para descolonizar os museus e as coleções, ou de que modo isso poderá ser feito. Estas três interrogações são legítimas e merecem a nossa reflexão.

As instituições portuguesas estão cheias de coleções obtidas em relações desiguais, particularmente em antigos territórios coloniais. Durante a ditadura, o estado português organizou várias missões científicas em África e na Ásia que tiveram por objetivo conhecer as populações coloniais. Essas missões faziam parte de um programa de mapeamento social e económico das colónias de modo a potenciar a sua transformação em recursos. No caso das missões antropológicas e arqueológicas, os objetivos do estado passaram pelo escrutínio das comunidades para melhor as controlar, mas também pela extração de informação que poderia beneficiar a administração colonial na economia dos saberes. Assim, do mesmo modo que companhias mineiras ou agrícolas exploravam a força de trabalho para enriquecer grandes empresas coloniais, as missões científicas exploravam os produtores de conhecimento locais para extrair informação e circulá-la nos locais em que essa informação granjeava prestígio, assim como benefícios académicos e culturais. Estas missões materializaram-se em abundantes coleções, na sua maioria em museus e arquivos estatais em Portugal. Dado o contexto em que essas coleções foram constituídas, não é difícil imaginarmos que os objetos foram obtidos sob pressão direta ou indireta junto de comunidades que tinham pouca margem de manobra para negociar. Ainda que possam existir recibos de compra e relatórios detalhados que documentem o processo de obtenção de coleções, a verdade é que as populações sob domínio colonial estavam constrangidas, especialmente a partir do início das guerras de libertação (Cf. Figueiredo, no prelo).

Quando se discute o tema da descolonização dos museus, é comum pensar-se que as coleções em causa são maioritariamente constituídas por objetos etnográficos. Na verdade, conhecem-se coleções arqueológicas provenientes de missões científicas em espaços coloniais. Na ausência de uma inventariação exaustiva de museus e arquivos portugueses no que toca a este tema, podemos focar-nos no Museu Nacional de Arqueologia (MNA) e no antigo Instituto de Investigação Científica e Tropical (IICT).

O MNA foi na sua fundação um museu etnológico imperial, tendo acolhido objetos provenientes de espaços coloniais. A grande maioria desses objetos foram depois transferidos para o Museu Nacional de Etnologia, aberto em 1976. De qualquer modo, no seu arquivo conservam-se pequenas coleções provenientes de um sítio arqueológico em Angola, de outro em Moçambique, e de dois na Guiné-Bissau. Existem ainda vários artefactos líticos africanos, mas cuja proveniência específica se desconhece. Todas estas coleções, num total de 68 objetos, resultaram de ofertas ao MNA3.

As coleções que pertenceram ao IICT, e que hoje estão à guarda da Universidade de Lisboa, são mais significativas. O Instituto surgiu em 1936 quando vários organismos técnicos focados no império foram agregados na Junta das Missões Geográficas e de Investigações do Ultramar. Depois de várias transformações, foi extinto em 2015 e as suas funções integradas na universidade. As coleções foram recolhidas pela Missão Antropobiológica de Angola (1948-1955), pela Missão Antropológica e Etnológica da Guiné (1946-1947), pela Missão Antropológica de Moçambique (1936-1956) e pela Missão Antropológica de Timor (1953-1963). São constituídas sobretudo por líticos, mas também cerâmicas e material osteológico (Coelho, Pinto & Casanova, 2014, p. 9).

A maioria do espólio é proveniente de Angola, que está representada por 341 sítios arqueológicos e 170.174 objetos. Seguem-se Moçambique (96 sítios e 9.613 artefactos), Timor (20 sítios e 1.895 artefactos) e Guiné-Bissau (um sítio de onde provêm 1951 objetos). Este espólio corresponde a um total de 183.633 objetos obtidos no decurso de cerca de três décadas. Esta contabilização é limitada às coleções conservadas na Universidade de Lisboa, e é possível que corresponda apenas a uma pequena parte do espólio obtido em territórios coloniais que se encontra hoje em Portugal.

Inventários públicos como os do MNA e do IICT são um instrumento essencial na gestão de coleções, sobretudo para fins de estudo e conservação. Os inventários devem também ser uma ferramenta de trabalho na avaliação do comprometimento ético dos profissionais do património cultural na desconstrução dos modos coloniais de pensar o passado. É certo que a natureza dos museus é colonial, mas a extensão da colonialidade é pouco palpável. Os inventários permitem-nos quantificar e concretizar aquilo que de outro modo seria uma abstração. Os arquivos são práticas de poder, mas também locais onde o poder acontece (Mbembe, 2002). No quadro da arqueologia descolonial, importa que invertamos o poder estabelecido nos arquivos e depósitos arqueológicos em que se foram acumulando os frutos das relações de desigualdade. A questão que se coloca de seguida é: o que fazer com estas coleções?

As coleções podem ser geridas através da restituição ou da recontextualização. A existência de inventários detalhados como os do MNA e do IICT permite-nos entender as circunstâncias em que as coleções foram constituídas, e também entender a extensão das mesmas ou o seu estado de conservação. Estas informações são cruciais para que os responsáveis por essas coleções possam responder a possíveis demandas de restituição ou de outra natureza. Apesar da atualidade internacional deste tema, não existem ainda pedidos formais de restituição de coleções de arqueologia obtidas em relações de desigualdade. Porém, é possível que exista memória dessas coleções nas comunidades que as socializaram antes do seu destino final e que um dia essas comunidades manifestem interesse em reavê-las formalmente. Independentemente da possibilidade, as instituições que possuem coleções desta natureza devem ser as primeiras a encarar e questionar as circunstâncias coloniais com que elas passaram à sua tutela. Devem fazê-lo por dever ético em relação às comunidades, mas também por coerência para com os princípios democráticos da nossa sociedade.

Uma forma de lidarmos com estas coleções será a recontextualização. A recontextualização passa por um questionamento da forma como as coleções têm sido descritas e expostas publicamente. Os museus e exposições de arqueologia raramente apresentam o processo da aquisição dos objetos que expõem, e mais raramente ainda promovem o estudo crítico dessas circunstâncias. Por outro lado, poucas vezes se questiona a exibição pública de objetos e até restos humanos que haviam sido ocultados intencionalmente pelas comunidades que os socializaram.

As múmias Chancay que se encontram expostas no Museu Arqueológico do Carmo (MAC), em Lisboa, foram recentemente alvo de uma tentativa de recontextualização numa perspetiva descolonial. As duas múmias expostas no museu são os restos mortais de duas pessoas que viveram no noroeste do Peru no século XVI. As múmias resultaram de rituais funerários e foram recolhidas no século XIX, possivelmente com o propósito de serem vendidas a colecionadores. Foram então compradas pelo administrador colonial e diplomata português Januário Correia de Almeida em 1878-1879, que mais tarde se tornou presidente da Associação dos Arqueólogos Portugueses (AAP) e as ofereceu ao museu (Cardoso, 2012-2013).

Procurando questionar o museu enquanto espaço institucional que gera e veicula desigualdades, os artistas Filipa Cordeiro e Rui Mourão revisitaram as múmias. Com o projeto O Tempo das Huacas, ofereceram uma revisão crítica da forma como as múmias estão expostas, enquadrando-as nas origens coloniais do colecionismo moderno. Simultaneamente, fizeram uma performance com o objetivo de devolver agência aos indivíduos perante a atitude colonial dos visitantes e arqueólogos, que objetificam os restos humanos para lhes extrair informação ou pelo gozo voyeurístico. A performance e o trabalho crítico foram registados em vídeo, sendo disponibilizados em linha com um guia alternativo do museu. Nenhuma componente destas intervenções foi autorizada pela AAP, que gere o museu4.

O caso do MAC é particularmente importante na nossa discussão porque retira o peso da responsabilidade do trabalho descolonizador das comunidades que socializaram as múmias, e desloca-o para o próprio museu e para aqueles que beneficiam da relação colonial. Não existem hoje comunidades que se auto-identifiquem como Chancay, e nunca foi feito nenhum pedido de restituição das múmias. No entanto, o trabalho de Filipa Cordeiro e Rui Mourão lembra-nos que a exposição não consentida e voyeurística de restos humanos não se coadunam com os princípios de respeito mútuo que defendemos na nossa própria sociedade. Neste caso, a atitude descolonial não corresponde necessariamente a uma reação a outros, mas sim a um processo de auto-reconhecimento na sociedade que beneficiou de relações coloniais. A questão das múmias do MAC e da exposição de restos humanos levanta um problema mais específico, que é o da manipulação de restos humanos em trabalhos arqueológicos.

Arqueólogos e antropólogos biológicos escavam, analisam e expõem restos humanos obtidos sem consentimento individual, ou das comunidades de origem. Como lidar de forma ética com restos humanos?

A escavação de necrópoles é uma das atividades arqueológicas que mais atenção recebe nas comunidades, que frequentemente convidam os antropólogos a explicar-lhes as origens e fins das ossadas que vão encontrando. Não é por acaso que isto acontece. A morte é um evento estruturante na experiência humana e encontra-se materializado de múltiplas formas no quotidiano individual ou na paisagem que socializamos. As comunidades sempre manipularam restos humanos, tanto em contextos rituais como profanos. No entanto, a visibilidade de restos humanos e a banalização da sua manipulação é um fenómeno da modernidade ocidental que se deve grandemente à emergência de práticas científicas a partir do século XIX. À semelhança do que aconteceu com seus congéneres europeus, os antropólogos portugueses obtiveram restos humanos em espaços colonizados que se encontram hoje em instituições de todo o país (Cf. Roque, 2006; 2014). E quanto ao que acontece no interior de Portugal?

Para a maioria das pessoas de hoje, o encontro frequente com restos humanos é mediado pela arqueologia. A expansão dos centros urbanos e das infraestruturas em Portugal, a partir da década de 1970, esteve por detrás da emergência da arqueologia preventiva e de emergência. Uma das consequências deste processo foi a multiplicação de escavações de necrópoles, a acumulação de restos humanos em depósitos, e um crescente envolvimento do estado na sua gestão (Cf. Umbelino & Santos, 2011).

No Endovélico, inventário de sítios e trabalhos arqueológicos, estão listados 20 cemitérios e 1857 necrópoles de vários períodos históricos. Antropólogos biológicos são responsáveis pela inventariação e análise de restos humanos, cujas informações são depois vertidas em relatórios que se entregam aos organismos do estado responsáveis pela arqueologia. Os restos propriamente ditos são arquivados como quaisquer outros vestígios arqueológicos. Nunca se contabilizaram os trabalhos arqueológicos em necrópoles que resultaram em publicações científicas, para além dos relatórios. Porém, podemos supor que uma porção significativa dos trabalhos inventariados no Endovélico nunca foram publicados. Das 1857 necrópoles identificadas, apenas 1109 foram alvo de algum tipo de publicação, incluindo simples notas em noticiários arqueológicos5. Em alguns casos, restos humanos são expostos em museus para ilustrar narrativas históricas ou antropológicas.

No Endovélico, inventário de sítios e trabalhos arqueológicos, estão listados 20 cemitérios e 1857 necrópoles de vários períodos históricos. Antropólogos biológicos são responsáveis pela inventariação e análise de restos humanos, cujas informações são depois vertidas em relatórios que se entregam aos organismos do estado responsáveis pela arqueologia. Os restos propriamente ditos são arquivados como quaisquer outros vestígios arqueológicos. Nunca se contabilizaram os trabalhos arqueológicos em necrópoles que resultaram em publicações científicas, para além dos relatórios. Porém, podemos supor que uma porção significativa dos trabalhos inventariados no Endovélico nunca foram publicados. Das 1857 necrópoles identificadas, apenas 1109 foram alvo de algum tipo de publicação, incluindo simples notas em noticiários arqueológicos5. Em alguns casos, restos humanos são expostos em museus para ilustrar narrativas históricas ou antropológicas.

Estas circunstâncias são problemáticas por dois motivos. Primeiro, pressupõem a separação radical entre a sociedade atual e os indivíduos cujos restos são identificados em trabalhos arqueológicos. Esta objetificação de seres humanos confronta a intencionalidade das comunidades em que eles viveram e que ritualizaram a sua morte, assim como a relação íntima que as comunidades atuais têm com os seus mortos. Nenhuma pessoa encarou a sepultura com a expetativa de ser extraída, analisada, embalada em sacos de plástico ou exposta. A falta de consentimento, individual ou coletivo, para a manipulação de restos humanos é uma situação que nos deve fazer refletir enquanto cidadãos de uma sociedade baseada em relações de respeito mútuo. É certo que não podemos aplicar valores atuais às comunidades do passado. Porém, produzimos conhecimento sobre essas comunidades no presente e de acordo com o quadro ético do presente.

Este questionamento leva-nos ao segundo problema. A exumação de restos humanos dos locais em que foram ritualmente deixados é legalmente justificada pela necessidade de os preservar em nome do conhecimento científico. Na prática, esses restos são removidos do contexto em que foram ou são sociabilizados por força de uma abstração. Adicionalmente, o seu estudo científico é frequentemente limitado pelas circunstâncias em que decorrem os projetos nos quais são encontrados. Deste modo, ainda que possamos aceitar o benefício coletivo que os estudos antropológicos podem trazer à sociedade como um todo, a verdade é que esses benefícios não são efetivamente concretizados.

Como podemos então lidar com esses restos de uma forma que humanize os indivíduos e comunidades em causa, e que seja coerente com os princípios éticos da nossa sociedade para com os mortos? A resposta a esta questão não passa pela paragem de todos os trabalhos em necrópoles, mas sim com um maior comprometimento com a sua dimensão ética. Podemos, para isso, inspirar-nos nas discussões que já decorrem um pouco por toda a Europa (Cf. Mays, 2005; Pearson, Schadla-Hall & Moshenska, 2011).

Desde logo, devem evitar-se trabalhos desta natureza quando necrópoles e restos humanos não estão efetivamente em risco de destruição. Perante a impossibilidade de obter consentimento, devem ser respeitadas as últimas escolhas dos envolvidos. No entanto, não faltarão necrópoles a quem trabalha na arqueologia preventiva. É ocioso pensarmos que no contexto atual podemos mudar a legislação para que não se autorizem obras que tenham impactos negativos em necrópoles.

Podemos ainda assim fazer duas coisas. Primeiro, insistirmos para que os restos humanos exumados sejam efetivamente analisados, garantindo as condições apropriadas aos estudos antropológicos. Depois, devemos considerar a re-dignificação dos indivíduos cujos restos humanos foram exumados. Isto pode fazer-se através de uma nova inumação, particularmente nos casos em que se reconheça a ritualidade envolvida, ou através da remoção de restos humanos que se encontram nas galerias dos museus. No contexto atual, em que se discute o reenterramento de material arqueológico por falta de espaço nos depósitos, é imperioso que se discuta um fim digno para restos mortais. Por outro lado, não há nenhuma razão legítima para a exposição pública de restos humanos quando esta pode ser perfeitamente substituída por narrativas escritas ou faladas, ou através de representações gráficas. Restos humanos expostos em museus podem e devem ser retirados da exposição pública para depósitos onde sejam respeitosamente acondicionados.

Apesar das coleções provenientes de antigas colónias que se guardam hoje em Portugal, é certo que os restos humanos não são centrais na descolonização da arqueologia em território português do mesmo modo que em países como os EUA. Nesses territórios, os arqueólogos foram agentes colonizadores através da espoliação sistemática de espaços sagrados e sepulturas indígenas entre os séculos XIX e boa parte do século XX. Através de legislação recente e depois de uma longa discussão nos meios académicos e profissionais, os arqueólogos norte-americanos têm vindo a reconhecer o seu papel na criação de desigualdades e injustiças. Nesse contexto, estão a promover a restituição de coleções e restos humanos às suas comunidades de origem (Colwell, 2017).

Em Portugal, a descolonização funcionará de maneira diferente. Devemos ter em conta a autoridade que as práticas científicas exerceram e continuam a exercer junto das comunidades, que as desautoriza de qualquer envolvimento em processos de consulta. Porém, quando os arqueólogos se abrem à consulta, podem obter posições diferentes. No contexto de projetos de arqueologia comunitária em Ávila e em Cereixa, no estado espanhol, as comunidades locais têm manifestado abertamente o seu incómodo com a remoção de restos humanos por arqueólogos, inclusivamente de uma necrópole medieval. No caso de Cereixa, existem propostas no seio da comunidade para o reenterramento ou, pelo menos, para que se mande dizer missa em memória dos defuntos6. É possível que em Portugal se revele uma atitude semelhante se soubermos escutar.

Em Portugal, a descolonização funcionará de maneira diferente. Devemos ter em conta a autoridade que as práticas científicas exerceram e continuam a exercer junto das comunidades, que as desautoriza de qualquer envolvimento em processos de consulta. Porém, quando os arqueólogos se abrem à consulta, podem obter posições diferentes. No contexto de projetos de arqueologia comunitária em Ávila e em Cereixa, no estado espanhol, as comunidades locais têm manifestado abertamente o seu incómodo com a remoção de restos humanos por arqueólogos, inclusivamente de uma necrópole medieval. No caso de Cereixa, existem propostas no seio da comunidade para o reenterramento ou, pelo menos, para que se mande dizer missa em memória dos defuntos6. É possível que em Portugal se revele uma atitude semelhante se soubermos escutar.

De um modo geral, a composição social da comunidade arqueológica é muito homogénea e não corresponde à diversidade da sociedade portuguesa. Como tornar a arqueologia mais diversa e inclusiva?

A composição social da comunidade arqueológica é determinante na forma como se constroem narrativas sobre o passado, e como estas dão sentido ao presente. O passado é sempre definido a partir do presente e das expetativas de quem pensa sobre ele (Cf. Olivier, 2008). Deste modo, é inevitável que as origens sociais dos arqueólogos determinem as questões, e até o acesso aos meios que lhes permitem construir uma narrativa sobre o passado. Se pensarmos que a descolonização da disciplina passa pelo questionamento das relações de poder desiguais legitimadas por leituras do passado, então é crucial que a comunidade arqueológica se diversifique.

Durante a maior parte da sua história, a comunidade arqueológica portuguesa estava dominada por homens de classe alta, em muitos casos residentes nos grandes núcleos urbanos. Esses homens pertenciam invariavelmente à elite que sustentava o poder político vigente e tinham ocupações profissionais muito variadas. Esta realidade começou a mudar com a Revolução de 1974, que proporcionou uma democratização gradual da esfera pública e dos contextos sociais em que se pratica arqueologia (Bugalhão, 2017).

Em 2017, Jacinta Bugalhão apresentou o mais alargado retrato social da arqueologia já feito em Portugal. No decénio de 1900-1909 os arqueólogos ativos eram 33. Esse número só cresceu significativamente a partir de 1970-1979, aumentando para 371 arqueólogos. Esse número subiu para 1385 em 2000-2009, decrescendo para 1313 em 2017. A década de 1970 também foi marcada pela entrada de um grande número de mulheres na comunidade, tornando-se maioritárias em 2000-2009. A percentagem de estrangeiros tem-se mantido relativamente estável em torno dos 10% desde cerca de 1920, ocasionalmente ultrapassando esse número. A média etária dos arqueólogos foi baixando ao longo do tempo, até ter atingido o mínimo de 31 anos em 2000-2009. Ao mesmo tempo, o número de arqueólogos com mestrado ou doutoramento aumentou (Bugalhão, 2017). Todavia, estes dados revelaram pouco sobre a diversidade social da arqueologia.

Em Maio de 2020 elaborei um questionário voltado para este aspeto, complementando assim o trabalho anteriormente feito7. Responderam 190 trabalhadores de arqueologia, uma amostra que corresponde a 14.5% dos 1313 arqueólogos ativos reportados em 2017. São dados limitados mas que ainda assim nos inspiram várias reflexões.

Nesta amostra, os trabalhadores de arqueologia estrangeiros correspondem a 5.3% da comunidade, um número que está muito perto da percentagem de estrangeiros em Portugal (4.7%)8. Porém, a diversidade étnico-racial é extraordinariamente baixa, com apenas um afro-descendente (0.5%) e seis pessoas a identificarem-se como de “origem mista” (3.6%). As autoridades portuguesas não permitem a inclusão deste tipo de dados nos censos, impossibilitando qualquer tipo de comparação com o resto da população. Todavia, podemos dizer com segurança que a sociedade portuguesa é mais diversa do que estes números podem sugerir. Mais reduzida que a diversidade étnico-racial é a diversidade de género, com apenas uma pessoa a identificar-se como não binária (0.5%). A comunidade é mais diversa em termos de classe, confirmando-se que já vão longe os tempos em que os arqueólogos pertenciam a uma elite muito restrita. São 54.7% os trabalhadores que praticam arqueologia por conta de outrem, enquanto 30.5% o fazem por conta própria. É provável que uma parte significativa destes corresponda aos chamados “falsos recibos verdes”, indicadores de permanente instabilidade laboral.

Apesar desta crescente diversidade, a identificação da classe dos trabalhadores de arqueologia é mais complexa. Como em qualquer grupo social, existem muitos fatores objetivos e subjetivos que dão forma à experiência de classe: a vida familiar, a educação e até as regiões de origem. Deste modo, procurei entender quais eram as origens sociais dos membros da comunidade arqueológica. Analisando as ocupações dos pais, verificámos que 32.2% são operários, artífices e trabalhadores não qualificados. No caso das mães, estas categorias ocupam 20.5%. Entre as mulheres, 19.2% são trabalhadoras do cuidado em contexto familiar, independentemente da classe social. No que toca à formação académica dos pais, tivemos apenas 151 respostas. Ficámos a saber que apenas 26.5% dos pais e 27.8% das mães frequentaram o ensino superior, enquanto 47.68% dos respondentes declararam não ter nenhum familiar que tenha frequentado o ensino superior em gerações anteriores à sua.

Isto significa que na comunidade arqueológica existem muitas pessoas com origens economicamente modestas, provenientes de famílias com experiências de vida que raramente se confundiram com a educação formal universitária. Esta diversidade potencia a construção de narrativas alternativas sobre o passado. Porém, isto significa também que é através das universidades que a maioria dos trabalhadores de arqueologia conhecem e produzem narrativas. O acesso à comunidade arqueológica é essencialmente enquadrado pelo ensino universitário, cujos docentes têm origens significativamente diferentes da maioria dos trabalhadores de arqueologia. Assim, da amostra de 13 professores respondentes, apenas 23.07% têm pais operários ou trabalhadores não qualificados, e 15.38% das mães nas mesmas circunstâncias. 23.07% das mães eram trabalhadoras do cuidado. 30.76% dos pais e mães frequentaram o ensino superior.

Apesar da pequena amostra, suspeitamos que o contexto social de origem dos docentes universitários lhes proporcionou estabilidade material, apoio educativo e social que foram tendencialmente diferentes das da maioria da comunidade arqueológica. As diferenças sociais podem ter um impacto importante na construção de narrativas sobre o passado, ainda que não seja diretamente mensurável. As salas de aula são espaços de reprodução social em que existe uma desigualdade de poder inerente entre professores e alunos. O contraste entre as origens de uns e outros nas universidades portuguesas poderá dificultar a diversificação de narrativas. Como podemos então tornar a arqueologia socialmente mais diversa?

A falta de diversidade social é um problema comum a muitas comunidades de práticas em Portugal e está longe de ser um exclusivo da arqueologia. Em países como os EUA e o Brasil, políticas de ação afirmativa têm sido importantes na diversificação de setores mais fechados, através da criação de sistemas de quotas para grupos pouco representados em universidades e outras organizações. Todavia, as circunstâncias institucionais em Portugal desencorajam a criação de quotas que considerem desigualdades sociais, e em particular as que se fundamentam em questões étnico-raciais (Cf. Marcelino, 2019).

Ainda assim, a comunidade arqueológica pode chamar a si a responsabilidade de contribuir para a minimização dessas desigualdades através dos meios ao seu dispor. As salas de aula universitárias podem ser um território de encorajamento para o reconhecimento das desigualdades na disciplina, para o desenvolvimento de projetos que sirvam para as questionar e contribuir para a auto-confiança dos alunos. O movimento associativo, por outro lado, pode abrir as portas à diversidade e ser também funcionar como um instrumento de superação dessas desigualdades. Diversificar os júris de prémios de arqueologia, tornando-os mais representativos da diversidade social e qualificações académicas já existentes na comunidade arqueológica, poderá ser um instrumento poderoso no encorajamento de narrativas alternativas. Através das suas atividades especializadas, as associações profissionais, sindicais e de defesa do património têm a possibilidade de apontar problemas e propor soluções para a transformação social da arqueologia. As empresas podem melhorar as condições de trabalho e os salários dos trabalhadores, desconstruindo o contínuo extractivista que afeta tanto o processo de construção do conhecimento sobre o passado como o trabalho daqueles que o produzem. Por seu lado, os investigadores podem elaborar agendas de pesquisa que visibilizem histórias e grupos historicamente marginalizados, propondo narrativas alternativas que sirvam para questionar as desigualdades que estão por detrás de processos de marginalização no passado e no presente.

Em 2018, fui co-responsável pelo projeto Cambedo 1946: Arqueologia da Resistência da Raia Galego-Portuguesa(Coelho & Ayán Vila, 2019). Este projeto centrou-se nos eventos de 19 e 20 de Dezembro de 1946 na aldeia transmontana de Cambedo, Chaves. Por esses dias, a aldeia tinha acolhido um grupo de guerrilheiros galegos anti-franquistas que ali normalmente se resguardavam da repressão do outro lado da fronteira. Cambedo havia sido um lugar de passo para refugiados de guerra e exilados políticos, que durante a Guerra Civil espanhola procuraram um porto seguro e recebiam o apoio das comunidades locais. Em Dezembro de 1946, as autoridades portuguesas e espanholas decidiram por cobro a estas práticas de hospitalidade. Cercaram Cambedo, perseguiram os guerrilheiros e o exército português chegou a bombardear a população civil. O projeto incluiu a prospeção de traços materiais dos eventos, a escavação de um refúgio usado por guerrilheiros e de uma das casas destruídas no bombardeamento. Durante todos os trabalhos, promovemos também várias ações de arqueologia pública, incluindo duas sessões de discussão muito participadas em Cambedo e na sede de freguesia, Vilarelho da Raia9.

Este projeto consistiu numa experiência descolonizadora a vários níveis. Em primeiro lugar, a equipa foi propositadamente constituída para que nela estivessem representados colegas de várias nacionalidades, com origens sociais distintas, que pudessem oferecer leituras do passado que não estivessem enformadas de nacionalismo metodológico. Em segundo lugar, procurámos trabalhar com a comunidade de Cambedo enquanto agentes da sua própria história, não como informantes nem guardiães do “património”. Por tratarmos de eventos recentes, a participação da comunidade no trabalho interpretativo e na sua socialização foi bastante fluida. Finalmente, procurámos alternativas às questões histórico-culturalistas que geralmente dominam a pesquisa arqueológica, isto é, que se focam as origens e na reconstituição cultural dos grupos humanos do passado. Entendemos a arqueologia como uma disciplina que deve centrar-se no presente. Deste modo, os temas que escolhemos devem responder a problemas do presente: a consolidação das ditaduras ibéricas e suas consequências, o exercício de terror de estado experimentado em espaços coloniais e seus legados no Portugal contemporâneo, ou a selagem fronteiriça própria do projeto do estado-nação moderno.

Esta atitude descolonizadora serviu para nos centrarmos na experiência de 1946 como um contexto em que se confrontaram a modernidade imposta pelos estados, e a modernidade alternativa construída a partir de baixo. Esta alternativa materializou-se numa ética de hospitalidade para com os exilados e guerrilheiros que atravessavam a fronteira, e que decidimos invocar no contexto da atual crise humanitária global.

A definição da arqueologia enquanto campo de produção do conhecimento foi concomitante à emergência do estado-nação, do racismo científico e do colonialismo moderno. Esta equação tornou os arqueólogos em agentes muito particulares do que Boaventura de Sousa Santos (2014) chamou de epistemicídio, isto é, a obliteração de formas vernaculares de construção do passado e a sua substituição por um entendimento linear e teleológico da história. Deste modo, a forma como pensamos o passado e o mediamos no presente resulta de uma configuração específica que gera e reproduz desigualdades étnicas, raciais, de classe, entre outras. Ainda que os impérios coloniais já tenham formalmente acabado, as relações de poder que se geraram a partir do colonialismo moderno continuam a moldar o modo como produzimos conhecimento e nos relacionamos uns com os outros (Grosfoguel, 2007; Quijano, 2007). É por isso que devemos considerar a descolonização da arqueologia.

Neste capítulo expus brevemente vários problemas que afetam a arqueologia portuguesa, cuja comunidade de práticas se sustenta em relações de colonialidade: as relações desiguais entre arqueólogos e comunidades, a gestão de coleções museológicas e de restos humanos obtidas em relações não consensuais e, finalmente, as contradições da diversidade social na comunidade arqueológica. Enquanto refleti sobre estes problemas, perguntei-me de que forma poderíamos imaginar a arqueologia num mundo mais justo. É trabalhoso imaginarmos uma disciplina diferente, descolonizada. Apesar das dificuldades e até da hostilidade que o projeto descolonial enfrenta, há boas razões para pensarmos que pode ter efeitos práticos. Foi por isso que apontei para as discussões possíveis e para as experiências já existentes. Voltemos agora às escavações, museus, laboratórios e salas de aula. Há muito para fazer.

Ensaio originalmente publicado no livro Arqueologia em Portugal 2020 – Estado da Questão, ler aqui.

Bibliografia

ANDERSON, Benedict (1983) – Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism. Londres: Verso.

ATALAY, Sonya (2010) – Community-Based Archaeology: Research with, by, and for Indigenous and Local Communities. Berkeley: University of California Press.

ATALAY, Sonya; CLAUSS, Lee R.; MCGUIRE, Randall H.; WELCH, John R., eds. (2014) – Transforming Archaeology: Activist Practices and Prospects.

AYÁN VILA, Xurxo (no prelo) – Myth, science and community: The archaeological project of San Lourenzo hillfort (Galicia, Spain). Journal of Community Archaeology & Heritage.

BUGALHÃO, Jacinta (2017) – Arqueólogos Portugueses. In ARNAUD, José M.; MARTINS, Andrea, eds. – Arqueologia em Portugal. 2017 – Estado da Questão. Lisboa: Associação dos Arqueólogos Portugueses. pp. 19-31.

CARDOSO, João L. (2012-2013) – O Conde de São Januário, presidente da Associação dos Arqueólogos Portugueses (1896-1901). Arqueologia & História. Lisboa. 64-65. pp. 31-44.

COELHO, Rui G. (no prelo) – Portugal é uma máquina. In ALONSO GONZÁLEZ, Pablo – O Antipatrimónio: Fetichismo do Passado e Dominação do Presente. Lisboa: Imprensa de Ciências Sociais.

COELHO, Rui G. (2020) – The Politics of Interpretation in Historical Archaeology. In ORSER, Charles E.; ZARANKIN, Andrés; FUNARI, Pedro; LAWRENCE, Susan; SYMONDS, James, eds. – The Routledge Handbook of Global Historical Archaeology. Londres: Routledge.

COELHO, Rui G.; AYÁN VILA, Xurxo (2019) – Cambedo, 1946: Carta sobre o achamento de Portugal. Vestígios. 13:2. pp. 61-87.

COELHO, Ana G.; PINTO, Inês; CASANOVA, Maria da C. (2014) – A coleção arqueológica do IICT no novo milénio. Antrope. Tomar. 1. pp. 7-23.

COLWELL, Chip (2017) – Plundered Skulls and Stolen Spirits: Inside the Fight to Reclaim Native America’s Culture. Chicago: University of Chicago Press.

CONDE, Patrícia; MARTINS, Ana C.; SENNA-MARTÍNEZ, João C. (2015) – Arqueologia em contexto colonial. Moçambique e Angola: entre a indiferença e a internacionalização. In MALAQUIAS, I.; ANDRADE, A.; BONIFÁCIO, V.; MALONEK, H., eds. – Perspetivas sobre Construir Ciência-Construir o Mundo. Aveiro: Universidade de Aveiro. pp. 301-310.

DINIZ, Mariana (2008) – José Leite de Vasconcelos entre o Folklore e a Ciência (ou a Ambiguidade de uma Agenda). O Arqueólogo Português. Lisboa. 26. pp. 127-144.

DINIZ, Mariana; NEVES, César; MARTINS, Andrea; CARVALHO, Daniel; ARNAUD, José M. (2018) – Papéis, funções e disfunções do património arqueológico: o caso do povoado calcolítico de Vila Nova de São Pedro. Arqueologia & História. Lisboa. 68. pp. 169-180.

FIGUEIREDO, João (no prelo) – Diamond desire – Probing the epistemological entanglements of geology and ethnography at Diamang (Angola). South African Historical Journal.

GOMES, Sérgio (2011) – O passado, a identidade e as teias do governo: Estudos sobre os entrelaçamentos das práticas de produção do conhecimento arqueológico e de construção da identidade nacional salazarista. Dissertação de doutoramento. Porto: Universidade do Porto.

GROFOGUEL, Ramón (2007) – The epistemic decolonial turn: Beyond political-economy paradigms. Cultural Studies. 21:1-2. pp. 211-223.

HOBSBAWM, Eric; RANGER, Terence, eds. (1983) – The Invention of Tradition. Cambridge: Cambridge University Press.

HAMILAKIS, Yannis (2011) – Indigenous archaeologies in Ottoman Greece. In BAHRANI, Zainab; ÇELIK, Zeynep; ELDEM, Edhem, eds. – Scramble for the Past: The Story of Archaeology in the Ottoman Empire. Istambul: Salt. pp. 49-59.

LEAL, João (2000) – Etnografias Portuguesas (1870-1970). Cultura Popular e Identidade Nacional. Lisboa: Dom Quixote.

MACAMO, Elísio (2017) – Portugal pode pedir desculpas? Quantas vezes forem necessárias. Público, 11 de Outubro. Disponível em https://www.publico.pt/2017/10/11/sociedade/opiniao/quantas-vezes-forem-necessarias-1787481

MACHADO, Fernando L.; COSTA, António F. da; MAURITTI, R.; MARTINS, S. da C.; CASANOVA, José L.; ALMEIDA, J. F. de (2003) – Classes sociais e estudantes universitários: Origens, oportunidades e orientações. Revista Crítica de Ciências Sociais. 66. pp. 45-80.

MARCELINO, Catarina (2019) – Relatório sobre Racismo, Xenofobia e Discriminação Étnico-racial em Portugal. Lisboa: Assembleia da República. Disponível em https://tinyurl.com/y3vbyeyj

MARTINS, Ana C. (2015) – Arqueologia portuguesa em solo africano durante o Estado Novo: (alguns) atores, espaços e projetos – o caso de Moçambique. Africana Studia. 24. pp. 129-143.

MAYS, Simon (2005) – Guidance for Best Practice for the Treatment of Human Remains. Advisory Panel on the Archaeology of Burials in England.

MBEMBE, Achille (2002) – The Power of the Archive and its Limits. In HAMILTON, Carolyn; HARRIS, Verne; TAYLOR, Jane; PICKOVER, Michele; REID, Graeme; SALEH, Razia, eds. – Refiguring the Archive. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers. pp. 19-26.

OLIVIER, Laurent (2008) – Le Sombre Abîme du Temps. Paris: Éditions du Seuil.

PEARSON, Mike P.; SCHADLA-HALL, T.; MOSHENSKA, Gabe (2011) – Resolving the Human Remains Crisis in British Archaeology. Papers of the Institute of Archaeology. Londres. 21. pp. 5-9.

PERALTA, Elsa (2017) – Lisboa e a Memória do Império: Património, Museus e Espaço Público. Lisboa: Le Monde Diplomatique, Outro Modo.

PORFÍRIO, Eduardo (2015) – Experiências de divulgação da arqueologia: O caso do projeto Outeiro do Circo (Beja, Baixo Alentejo, Portugal). Antrope. Tomar. 2. pp. 31-53.

QUIJANO, Aníbal (2007) – Coloniality and Modernity/Rationality. Cultural Studies. 21:2-3, pp. 168-178.

ROQUE, Ricardo (2006) – A Antropologia Colonial Portuguesa (c. 1911-1950). In CURTO, Diogo R., ed. – Estudos de Sociologia da Leitura em Portugal no Séc. XX. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian. pp. 789-822.

ROQUE, Ricardo (2014) – Race and the Mobility of Humans as Things. Science, Technology and Human Values. 39:4. pp. 606-616.

SANTOS, Boaventura de S. (2014) – Epistemologies of the South: Justice Against Epistemicide. Londres: Routledge.

SILVA, António C. (2004) – A arqueologia e a Reforma Agrária. In MURTEIRA, António, ed. – Uma Revolução na Revolução: Reforma Agrária no Sul de Portugal. Porto: Campo das Letras. pp. 39-52.

SIMÃO, João V. (1966) – O Incentivo à Investigação Científica. In Celebrar o Passado. Construir o Futuro. Ciclo de conferências promovido pela Comissão Executiva do 40º aniversário da Revolução Nacional. Vol. 1. Lisboa: Panorama. pp. 273-288.

SCOTT, James (1998) – Seeing Like a State: How Certain Schemes to Improve the Human Condition Have Failed. New Haven: Yale University Press.

THOMAS, Julian (2004) – Archaeology and Modernity. Londres: Routledge.

TORRES, Cláudio (2009) – Memória Comunitária e Espaço Cultural. Xelb. Silves. 9. pp. 13-18.

UMBELINO, Cláudia; SANTOS, Ana L. (2011) – Portugal. In MARQUEZ-GRANT, Nicholas; FIBIGER, L., eds. (2011) – The Routledge Handbook of Archaeological Human Remains and Legislation. Londres: Routledge.

VALERA, António C. (2008) – A divulgação do conhecimento em arqueologia: Reflexões em torno de fundamentos e experiências. Praxis Archaeologica. 3. pp. 9-23.

- 1. Decreto-lei n.o 164/2014 de 4 de Novembro.

- 2. O projeto Castro de San Lourenzo pode ser acompanhado através de https://sanlourenzo.net

- 3. Cf. inventário de sítios arqueológicos representados no MNA, disponível em https://www.museunacionalarqueologia.gov.pt/wp-content/uploads/CODIGOS-3…

- 4. Cf. O Tempo das Huacas, disponível em https://sites.google.com/view/otempodashuacas

- 5. A base de dados Endovélico é da responsabilidade do Ministério da Cultura e pode ser consultada em https://arqueologia.patrimoniocultural.pt

- 6. Cf. “La ética la arqueología”, uma conversa entre Juan Pablo López e Xurxo Ayán Vila na Cadena Ser, Novembro de 2019, disponível em https://cadenaser.com/emisora/2019/11/21/ser_avila/1574333305_232380.htm…. Agradeço as informações adicionais de Xurxo Ayán Vila, Novembro de 2019.

- 7. Inquérito inspirado por uma análise sociológica sobre origens sociais de estudantes universitários, elaborada por Machado, Costa, Mautitti, Martins, Casanova & Almeida, 2003.

- 8. Dados da base PORDATA, da Fundação Francisco Manuel dos Santos. Disponível em https://www.pordata.pt/Europa/População+estrangeira+em+percentagem+da+população+residente-1624

- 9. Mais informações sobre o projeto Cambedo 1946 em https://www.facebook.com/cambedo1946/